ギャラリー南蛮営業終了のお知らせとお礼

平素より当ギャラリー南蛮をご愛顧いただき、誠にありがとうございます。

このたび、ギャラリー南蛮は令和7年2月をもちまして

営業を終了させていただくこととなりました。

開業以来、多くの皆さまにご来場いただき、

アーティストの皆さまと素晴らしい作品を共有できたことを

心より感謝申し上げます。

長きにわたるご愛顧、本当にありがとうございました。

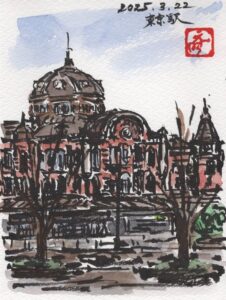

阪急の中津駅。 国道176号をそのまま梅田方面とは反対に歩いてJRの梅田貨物線を跨ぐとすぐ隣に阪急電車の中津駅が見えてくる。御堂筋線の中津駅と同じように、実に小さな大ターミナルの隣の駅である。 ただし、国道176号からは直接阪急中津駅に入ることはできない。手の届きそうなほど近くにあるのに、いったん176号の高架から階段を降り、薄暗い阪急電車の高架下の改札へ。阪急電車といったら、品格のあるマルーンカラーがおなじみだ。 が、中津駅はそうした上品なイメージとは対極というか、薄暗いガード下はいかにも“昭和”。およそ阪急の駅があるとは思えないような、一見客が入るには勇気が要りそうな立ち飲み屋のすぐ脇に改札口に通じる階段が設けられている。つまるところ、大ターミナル・梅田のお隣とは思えないほどのさみしげな駅なのである。 阪急の路線は、梅田駅から淀川を渡った先の十三駅まで神戸線・宝塚線・京都線の3路線が並走、十三駅で3方向に分かれていく。中津駅はこの3路線並走区間の途中の駅。ただ、京都線の線路にだけはホームがなく、停車するのは神戸線と宝塚線だけである。そしてこのホーム、実に狭いのだ。ギャラリ-南蛮文化館

荒木院長に『わらべ楽団』紙こより画を寄贈する中田伸吾さん

紙こよりの会主事の中田氏はギャラリ-南蛮閉幕の報に触れ

感慨深い思いを述べられております。「私どもはいろいろな施設で

数多くの場所で活動させていただいておりますが南蛮さんは私の

記憶が正しければ7回を数え同じ場所では最多でありホ-ムスタジアム

のように思っており本年度も計画があったので非常に残念であります」

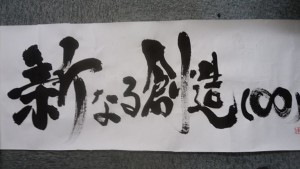

彩雲氏も南蛮さんには多くの思い出と感謝の気持ちでいっぱいですとの

事で事前にわかっておれば終幕シリ-ズ【中津駅のアポロン】を開催

したかったとのコメントをいただいております。

![]()

安土桃山時代から江戸時代のはじめまで、南欧ラテン系(おもにポルトガル、スペイン)の人々との交流によって、その影響を受けた数々の作品が生まれました。当館では美術品や工芸品をはじめ、陶器や漆器、古文書などの品々を所有しています。館内では1階にキリスト教関連の作品、2階には南蛮美術品を展示。年2回の会期中、皆様をお待ちしております。

おもな所蔵品

| 南蛮屏風〈重要文化財〉 朝顔の釣鐘 マグダラのマリア画像 十字紋螺鈿小櫃 |

イエズス会紋章入り聖餅箱 うんすんカルタ 十字紋赤織部茶碗 高山右近の書状 |

南蛮とは

南蛮は中国から日本に入った言葉で、もともとは「南方の野蛮人」を意味しますが、日本で南蛮人といえば、南方から日本に来た外国人という程度で使われていたようです。

日本では16世紀以前、世界は「日本と中国とインド(またはシャム/現在のタイ)」の三国から構成されると思われていました。そのため南蛮はインドなどを除いた南方地域のことを指していたと考えられます。その後、近世初期(安土桃山時代)にポルトガルの商人やキリシタンの宣教師が多数来日し交流を深めたことから、狭義での南蛮は、ポルトガル、スペインとその植民地であった東南アジアの国々のことを指しています。

現在の日本で南蛮という言葉は、から揚げした魚や肉を唐辛子とネギ、三杯酢に漬ける「南蛮漬け」、肉とネギを入れたうどんやそばの「鴨南蛮」などに用いられています。諸説はありますが、ポルトガルの人々が持ち込んだ唐辛子やネギを用いたことから、その名がついたようです。

南蛮文化とは

1543年に数人のポルトガル人が種子島に漂着、1639年にポルトガル人の日本渡航が禁止されるまでのおよそ1世紀の間に、宣教師や商人らがもたらした文化、またそれに影響を受けたものを「南蛮文化」と称しています。

外来語として現在も使用されている言葉には、ズボン、ボタン、ボーロ、カステラ、オルガンなどがあります。言葉の上からもこの時代に、南蛮文化が花開いたといえるでしょう。

| 開館 | 令和7年5月1日~31日 |

| 令和7年11月1日~30日 |

| 開館時間 | 午前10時~午後4時 |

| 休館日 | 期間中の月曜日 |

| 入館料 | 一般:大人800円 大学生・高校生600円 団体(20名以上):大人700円 大学生・高校生500円 |

※中学生以下は無料となりますが引率者の同伴が必要です。

| 所在地 | 大阪市北区中津6丁目2-18 |

| 電話番号 | 06-6451-9998 |