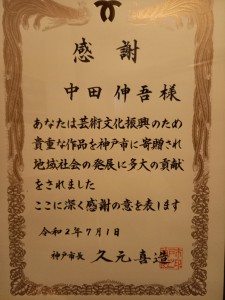

予定されておりましたギャラリ-南蛮での

『10月12日~10月17日』中津駅のアポロン【中田伸吾と愉快な仲間たち】

苦渋の決断にて中止するとの決断をされました。それにより16日に予定

されておりましたジャズフェスティバル(第弐回中津駅のアポロンjazz)も

中止となります。誠に残念ではありますが絵画展およびフェス参加予定者

には直接中田伸吾代表より順次案内されます。あしからず。 事務局

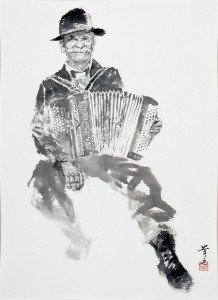

1938-フランスに移り、アンリ・マティスの指導を受ける。この時、マティスに自分の絵の批評を請うと「お前の絵はうますぎる」と言われ、これを自分の画風が出来ていないと捉えて愕然とする。猪熊弦一郎さん画歴一部,ウイズぺギア参照

この『お前の絵はうますぎる』現在画家中田伸吾先生(紙こよりの会代表創始者)の名言でもあります。これについてインタビュ-させていただいたときのお答えが深い。

【個性がないのではなく個性がありすぎたら人が絵の中に入ってこれない。うまく書こうとする思いをのけて自分の思いを素直に出し描きたいものをただ一生懸命描くことだと思います。うまい人は世の中にたくさんいます、下手な人の絵は味わいがあり人の心を和ませます。子供の絵はそういう意味でも素晴らしい。】

事務連絡(紙こよりの会)各登録の先生方へ。御作品について裏打ち軸装をお考えの先生は大阪JR環状線福島駅すぐ大阪駅方向を背に左側に降りほんの少し野田方向に進み左側にある’『書游』通常火水木金の営業10:00~17:00,がお勧めです。概に龍鳳先生・彩雲先生が使っておられます。9/24

”多聞言葉”シリーズ(探喫21‐36)

知的資産

先週9月9~10日、『NN構想の会・第21回全国大会』がオンラインで開催されて、全国から多くの方々の参加のもと、無事に終了することができた。偏に皆様の協力のおかげだと感謝の気持ちでいっぱいである。

基調講演、パネルディスカッション(第Ⅰ、Ⅱ部)、分科会(Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ部A~H)とメニューが豊富で、学ぶこと多き、充実した2日間だったと思う。大会の詳しい内容については、ホームページなどで見聞できるので、関心のある方は立ち寄って頂きたい。

さて、基調講演~「専門家と地域金融機関のチームによる中小企業伴走型支援のパラダイムシフト」で、講師のお招きした日下智晴氏(金融庁)が事業性評価に基づく融資のあり方で、“知的資産”分析の重要性について話をされていたので紹介したい。

“知的資産”とは、人材、技術、組織力、顧客とのネットワーク、ブランド等の目に見えない資産のことで、企業の競争力の源泉となるものである。バランスシートだけでは把握することができない、この“知的資産”をしっかりと掌握することがコロナ禍でクローズアップされてきているという。

コロナ禍で同じ影響を受けて、どこの企業も、顧客が激減し、売上減少の状況に陥っている事実がある。このことはある意味、やむを得ないとしても、問題はアフターコロナのおける回復軌道に乗ったときの企業格差であろう。

つまり、客足の戻り・売上の回復に、次のような差が生じるのではないかという。

- すぐに回復できる、② 徐々に回復する、③ 回復の遅れが生じる。

この差は、財務には無相関であり、“知的資産”のみで決まるのだという。例えば、自社の原状回復を、うずうずして待ち望んでくれているロイヤリティの高い顧客がどれだけいるのか、などである。

“知的資産”に関して詳しく知りたければ、中小企業基盤整備機構がまとめた『知的資産経営マニュアル』を参考にするといいだろう。

その中に、「知的資産経営」を実践するための、次の4つのステップが紹介してある。

- 自社の強みを認識する(“知的資産”の棚卸)

- 自社の強みがどのように収益に繋がるかをまとめる(ストーリー化)

- 経営の方針を明確化し、管理指標を特定する(見える化の技術)

- 報告書としてまとめる(見せる化の技術)

実は、これらの手順、ステップは、IG会計グループが行っている経営者のための『将軍の日』(中期5カ年計画策定セミナー)と、ほとんど同じである。

ぜひ、参加して頂き、自社の“知的資産”経営を再考し、活かして頂きたいと思う。

(R3.9.13)

ブリューゲル(バベルの塔)

“多聞言葉”シリーズ(探喫21‐38)

長崎鎮守府より投稿・馬場局長(福岡鎮守府)認証済み

DX

“DX”とは、英語で「Digital Transformation」を意味する。Transformationとは「変形」、「変質」、「変容」という意味なので、日本語にするならば「デジタルによる(社会の)変容」ということだろう。

接頭語のTrans‐がXと略されることから、「Digetal Transformation」の略語として“DX”が定着するようになったという。

“DX”という言葉は、2004年にスウェーデンのエリック・ストルターマン教授(ウメオ大)が提唱したとされている。この言葉が誕生して、17年も経っていることになる。

遅ればせながら、“DX”について真摯に学びたいと思った。

日本では、2010年代の後半頃から“DX”という言葉が浸透してきたようで、経済産業省のガイドラインでは、“DX”を次のように定義している。

「企業がビジネス環境の激しい変化に対応し、データとデジタル技術を活用して、顧客や社会のニーズを基に、製品やサービス、ビジネスモデルを変革するとともに、業務そのものや、組織、プロセス、企業文化・風土を変革し、競争上の優位性を確立すること」としている。(「DX推進ガイドライン」参照のこと)

同ガイドラインは、大きく次の2つの項目で構成されている。

- DX推進のための経営のあり方、仕組み

- DXを実現する上での基盤となるITシステムの構築

つまり、まずはトップマネジメント自らが強い当事者意識をもって取り組み、全体に対してコミットメントすること。さらに、全社的なITシステムの構築に向けたガバナンスの確立が必要だと、指摘している。

“DX”化の目的は、一言でいうと、「変革」である。つまり、ビズネス環境の激変に対応するために、どう自己変革することが競争上の優位性を確立し、生き残っていけるのかをしっかりと考え抜くことである。つまり、小手先のテクニックではない・・・。

そのためには、次の2つの問いに向き合う必要がある。

- “DX”化に伴い、「自社が属する業界はどこに向かっていくのか」

- 一変しうる業界の将来において「自社はどのような役割、立ち位置を担うのか」

さて、“DX”という大きな波を乗りこなす準備ができている企業がどれくらいあるのだろうか?“DX”というバズワードに踊らされず、変革の時代を戦い抜くにはどうしたらいいのだろうか。

ある週刊誌で、将来なくなる職業ランキングが掲載され、話題になったことがある。やはり、“DX”についてしっかりと学び、その未来についてもっと考えようと思う。

(R3.9.27)

茨木高校校歌

2021年 09月 29日satoru makino

1912年というと、第1次世界大戦開戦の2年前ですから、歌詞をみると、「本務を尽して 天意にそはん」とか「至誠を致して 国運たすけん」のように軍国主義的な匂いもしないわけではありません。

それでは、その校歌を紹介しましょう。

天つ空見よ 日月も星も

其時違えず その道めぐる

我等も各々 力行やまず

本務を尽して 天意にそはん

世々の跡見よ いづれの国も

つとめておこり おごりて亡ぶ

我等も互に 荒怠いさめ

至誠を致して 国運たすけん

私が高校生のときは、それほど良い歌とは思わず、校歌なので仕方なく歌っていたというのが本音ですが、高校卒業後20年経って、その意味を考えてみると、随分意味の深い歌だったのだと思います。

私は特に2番の歌詞が好きです。

外国では、ローマ帝国、蒙古帝国、ブルボン朝、ハプスブルグ家、ドイツ帝国など強力で誰も倒せないと思った帝国も、そのうち滅んでいきます。

日本でも、摂関時代の最盛期である藤原道長の歌「この世をば わが世とぞ思ふ 望月の 欠けたる ことも なしと思へば」の世、「平家にあらずんば人にあらず」の平家全盛時代、鎌倉幕府初期、徳川幕府の初期など、飛ぶ鳥も落とす勢いだったと思います。

しかし、それらもいずれの国も、いつかは滅びていきます。