主人公

“主人公”といっても、映画やTVドラマのそれではない。私たちが日々勤しんでいるア-トの“主人公”になろうという提案である。

私たちは、毎日、身支度をすると(アトリエ)に行く。もちろん、アートをするためである。

私たちは、一生の間、どのくらいアートをするのであろうか。一日平均2時間(瞑想等も含む)、一年平均30日間をア-トに全集中するとすれば一年間で720時間、仮に40年間描くとしたら28800時間という計算になる。

改めて計算をしてみると、私たちは驚くほどの時間をアートのために費やしていることに気づかされる。もちろん、それなりの覚悟をして、今のアートを選択し、活動している以上は当然と言えば当然のことであり、その意味、驚くことではないだろう。

ただ、問題とすべきはそのアートに対して、どのようなスタンスでいるのかだと思う。

能動的で、アートの“主人公”を演じることができているのか。それとも、受動的で、アートの下僕になり下がっているのか。どうだろう?

当然ながら、人生の最も重要な時間をアートのために費やしている私たちにとって、ア-トの“主人公”を演じているという自覚がないとすれば勿体ない話である。つまり、① ア-トを楽しんでいるか、生き甲斐、遣り甲斐のあるアートをしているか、② ムダなアートを省き、重要なアート、充実感のあるアートに専念しているか、である。

では、どうすればアートの“主人公”になれるのか・・・。

そのためには、「アートのベテラン」になる必要がある。つまり、どんなアートに対しても、「アート上手」になることだ。アートをテキパキと要領よく、いきいきとこなしていく。「アートのベテラン」ほど、効率的でスピーディで、しかも思わぬア-トが生まれる。

ア-トとは、問題解決のための行動である。そして、どんなアートでも基本は同じだ。

- ア-トには、目的と課題がある。

- ア-トには、目標(期待値)がある。

- ア-トには、手順がある。

- ア-トには、方法(内容)がある。

- ア-トには、結果があり、評価がある。

以上①~⑤という基本は、どんなアートでも全く同じである。

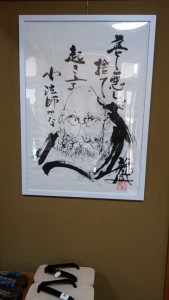

ア-ト上手になり、アートのベテランになり、そしてアートの“主人公”になる。そのためには、問題解決という自分のアートについて、①~⑤があることを理解し、それぞれのプロセスを磨き上げることだ。そして、アートの“主人公”を演じる自分になろう。 鳳彩庵龍雲(合作堂)

ピピピピぴ臨時ニュ-スを申し上げます。臨時ニュ-スを申し上げます。

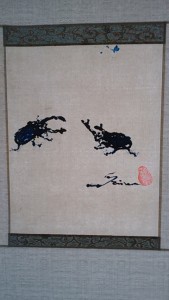

合作堂紙こよりでの第一作目の演目が決まりました。仮題「妖精たちの天の子楽団とカブトムシ率いる昆虫楽団の合同混成オ-ケストラだ!」

(R3.3.16)

Mankind must put an end to war, or war will put an end to mankind.

- John F. Kennedy (ジョン・F・ケネディ) -

人類は戦争に終止符を打たなければならない。さもなければ、戦争が人類に終止符を打つことになるだろう。

2021 海軍記念日紙こより画展 中止のお知らせ

紙こよりの会は、本年5月にギャラリ-南蛮において「2021中津駅のアポロン紙こより画展」を開催する予定でおりましたが、誠に残念ながら今年の開催につきましても中止することとなりました。

昨年秋に続き、紙こより画展を中止することはとても残念なことです。昨今は緊急事態宣言延長により、新型コロナ感染者数が減少傾向ではありますが、首都圏ではコロナ禍の終息がまだ充分ではないと当会は判断いたしました。

尚、今後の活動につきましては、この特設サイトで最新情報をご案内させていただきます。

災害なども多い不安な世情ではありますが、秋の第7回提督記念日中津駅のアポロン紙こより画展に向けて希望を繋ぎ、ギャラリ-南蛮を会場として安心安全で充実した紙こより画展にしていきたいと思いますので、何卒引き続きのご支援ご協力とともにご理解賜りますよう、よろしくお願い申しあげます。

予定日 10月12日火曜日から10月17日日曜日まで第二回中津駅のアポロンジャズフェスは16日土曜日に組まれております。

2021年2月18日

紙こよりの会 相談役・紙こより画 創始者 中田 伸吾

“多聞言葉”シリーズ(探喫21‐13)

多角化

「紙こより画一筋でずっとやってきたのだが、多角化も検討すべきだろうか?」という相談を受けることがある。

その理由の一つには、業界の成熟化に伴う、成長の鈍化がある。放っておくと、いずれ横這いに陥り、低迷の一途を辿るという不安である。解らなくもないが、当然ながら新規画法に取り組むには、それなりのリスクが伴う・・・。

戦略を検討する著名なフレームワークに「アンゾフの成長マトリックス」がある。これは、縦軸に「市場」、横軸に「作品」を取り、それぞれ「既存」、「新規」の2区分を設け、次に掲げる4象限のマトリックスとした考え方である。

- 市場浸透戦略 (既存画法×既存コレクタ-)

- 市場開拓戦略 (新規画法×既存コレクタ-)

- 市場開発戦略 (既存画法×新規コレクタ-)

- “多角化”戦略 (新規市場×新規コレクタ-)

“多角化”とは、アンゾフが提唱した4つの成長領域の一つであり、「新市場」に「新画法・サービス」を出していく考え方である。なじみのない領域への進出なのでそれなりのリスクが伴うといえよう。他の3つの領域での検討も十分に行なったうえで、“多角化”を検討すると良いだろう。

さて、紙こよりの会が“多角化”(複数の画法化)を成長戦略として検討する理由を考えると次のようなことがいえるであろう。

- 幅広いコレクタ-・リスク分散

- 紙こよりの会の存続性

- チャレンジによる画家の成長

- 才能の有効活用

- 活動資産を生む

- シナジー効果

そして、“多角化”戦略を選択し、実行するときの留意点が3つあると考える。

- 会の強み(コアコンピタンス)利用

- 実行時の徹底度(不退転の覚悟)

- スピード感(ギャラリ-の活用など)

激しい時代環境の変化の中、異次元の成長戦略を視野に入れて検討すべきだと考えている。そのとき、“多角化”は大変重要な選択したと思う。そして、できれば紙こより画とのシナジー効果が得られるような“多角化”でありたいと思う。

(R3.3.29)